Rapporto medico-paziente nel fine vita, tra consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

09 Gennaio 2018

Inquadramento

La legge recante il titolo “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, approvata dal Senato il 14 dicembre 2017, affronta essenzialmente tre aree problematiche del rapporto medico-paziente nella fase finale della vita: la prima riguarda il consenso ai trattamenti e la sua necessità per qualsiasi intervento sul corpo della persona, la seconda regola la proiezione della volontà della persona oltre il momento della perdita di coscienza (che è il tema tipico delle disposizioni anticipate di trattamento) e la terza risolve la questione della natura giuridica della nutrizione e idratazione per via enterale ed endovenosa (parenterale), trattamenti medici che, come tali, possono essere rifiutati. Su ognuno di questi tre temi (consenso/rifiuto ai trattamenti, proiezione della volontà e natura giuridica di idratazione/nutrizione) la legge non innova rispetto allo stato della giurisprudenza formatasi nelle corti superiori e della prevalente elaborazione della dottrina giuridica che s'ispira al dettato costituzionale. In questo senso si potrebbe dire che la legge svolga una funzione che ricorda quella dei Restatements of the Law che l'American Law Institute produce periodicamente dal 1923 (si veda il sito https://www.ali.org/) e il cui scopo è quello di dare atto di quale sia lo stato del diritto di creazione giurisprudenziale e della dottrina in diverse materie.

Sul consenso ai trattamenti e sul loro rifiuto

Quanto al primo punto, è noto che la necessità del consenso/rifiuto informato trovi il suo fondamento nella Costituzione italiana (artt. 13 e 32 in particolare) e nella vasta gamma di strumenti giuridici sovranazionali e di decisioni giudiziarie discusse nel dibattito internazionale in materia. Bene, la nuova legge non fa altro che rifarsi a quanto contenuto in questi testi sovranazionali e a quanto espresso in una storica sentenza del dicembre 2008 (C. cost. n. 438/2008) dalla Corte costituzionale, che usa parole molto chiare a proposito della libertà dei cittadini nelle decisioni che riguardano la propria salute e le proprie vite. Afferma testualmente la Corte che «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che ‘la libertà personale è inviolabile', e che ‘nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge'». E aggiunge più avanti che «la circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione».

Queste affermazioni sono fondate su ampi riferimenti che la Corte fa alle fonti internazionali e sovranazionali, come la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo 1997), la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989) e l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 2000). Non mancano i rinvii anche alle fonti nazionali, come la legge n. 219/2005 (trasfusioni e emoderivati), la legge n. 40/2004 (procreazione medicalmente assistita) e la legge n. 833/1978 (istitutiva del Servizio Sanitario nazionale). Notavo in un mio commento dell'epoca come fosse degno di nota il fatto che la Corte, per la penna di una giudice di formazione internazionalistica e di orientamento cattolico, riconoscesse che alcune di quelle fonti (come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione di Oviedo) non fossero in vigore in senso strettamente giuridico e, nondimeno, affermasse in modo categorico quei diritti e quelle libertà. In tal modo, la Corte avvalora l'idea che «l'autodeterminazione e il diritto alla salute sono ormai da considerare come nuclei concettuali condivisi dall'intera società italiana; essi sono in qualche modo sottesi alle stesse norme costituzionali e alimentano quello che, ormai, può dirsi un vero e proprio senso comune costituzionale» (A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova 2011, p.41, II edizione 2016). Inutile dire che questa mia affermazione fu considerata ottimistica o visionaria, mentre imperversavano progetti di legge d'ispirazione opposta, ma evidentemente la strada era tracciata, il suo percorso era già visibile e i frutti sono ora emersi.

Sul secondo punto, quello della proiezione della volontà oltre la perdita della coscienza (e quindi in un momento in cui è per definizione venuta meno la contestualità tra manifestazione della volontà e esecuzione del trattamento medico) il legislatore riprende la regola di giudizio affermata dalla Corte di cassazione nel caso Englaro (Cass. civ. n. 21748/2007). Com'è noto, i due maggiori casi giudiziari che hanno tracciato, in Italia, il quadro delle decisioni critiche in medicina sono quelli di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro. Entrambi hanno valore emblematico: il primo, della situazione del paziente cosciente e capace (ma paralizzato a causa della malattia), che chiede di essere disconnesso dal respiratore che lo tiene in vita, il secondo, della situazione della paziente incosciente e non capace (come di chi giace in Stato Vegetativo da molti anni). Dei problemi sollevati dal caso Welby, che dovrebbero essere risolti sulla base del primo punto (il diritto di rifiutare i trattamenti: art. 1, comma 5) riparleremo comunque più avanti, a proposito di alcuni aspetti penalistici che rimangono aperti. Vale invece la pena soffermarsi qui sul punto della proiezione della volontà oltre la perdita di coscienza, partendo da un punto decisivo della Cassazione del 2007 nel caso Englaro: «I motivi in cui si articolano il ricorso principale e il ricorso incidentale […] investono la Corte (oltre che del quesito se la terapia praticata sul corpo di XXX, consistente nell'alimentazione e nella idratazione artificiali mediante sondino nasogastrico, possa qualificarsi come una forma di accanimento terapeutico, sull'asserito rilievo che si verserebbe in fattispecie di trattamento invasivo della persona, senza alcun beneficio od utilità per la paziente che vada oltre il prolungamento forzoso della vita, perché oggettivamente finalizzato a preservarne una pura funzionalità meccanica e biologica) anche della questione se e in che limiti, nella situazione data, possa essere interrotta quella somministrazione, ove la richiesta al riguardo presentata dal tutore corrisponda alle opinioni a suo tempo espresse da XXX su situazioni prossime a quella in cui ella stessa è venuta, poi, a trovarsi e, più in generale, ai di lei convincimenti sul significato della dignità della persona. Quest'ultima questione è preliminare in ordine logico. Dall'esame di essa, pertanto, conviene prendere le mosse».

Un ordine del discorso come questo rivela chiaramente che per la Corte la condizione materiale di stabile incapacità di esprimere una volontà non sia in grado di sovvertire la gerarchia delle decisioni, che vede al vertice il principio del consenso informato e dell'autodeterminazione. Si veda il passaggio nel quale la Corte arriva a considerare il caso in cui il paziente sia in stato d'incapacità: «In caso d'incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristica, che consentono ed impongono l'effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente. E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l'urgenza dell'intervento derivante dallo stato di necessità, l'istanza personalistica alla base del principio del consenso informato e il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati».

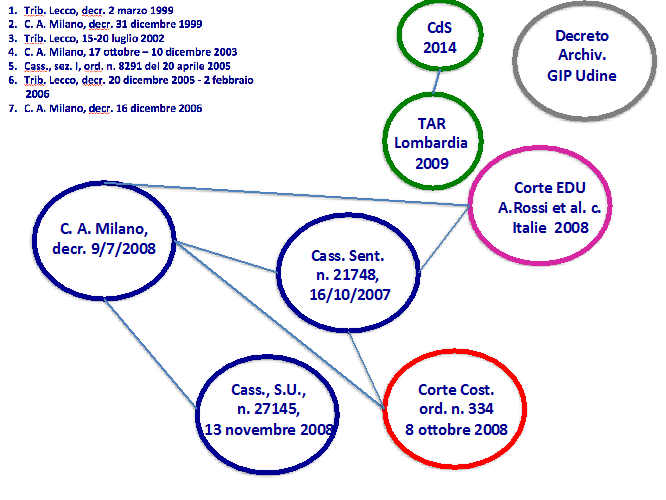

In tal modo la Corte prospetta un inquadramento dei temi della decisione clinica quando il paziente non è capace, e lo fonda sul principio di parità di trattamento, rispondendo in tal modo al dubbio di costituzionalità che più volte era stato prospettato, anche dalla difesa del padre-tutore, per violazione del principio di uguaglianza tra pazienti capaci e non capaci. Alla fine di tutto, la questione è sempre quella affrontata dalla corte del New Jersey nel caso Quinlan negli anni Settanta: una persona in stato di stabile incapacità non perde, per ciò solo, i diritti che ha chi è capace. La Cassazione fa finalmente chiarezza sul punto e la legge qui in commento si pone in scia con questa impostazione. A chi ha fatto finora rilevare che la decisione sul caso Englaro è una sola su un solo caso si può facilmente obiettare che, certo, il caso è uno solo, ma le decisioni sono tante e da un certo momento in avanti tutte nello stesso senso, sia pure da ottiche diverse [vedi figura 1].

[Figura 1]

Se si escludono le prime decisioni del Tribunale di Lecco e della Corte d'Appello di Milano, tra il 1999 e il 2006, tutte basate su un'apodittica affermazione del diritto alla vita astrattamente imponibile a tutti (volenti o nolenti), le pronunce successive sono tutte di tono diverso:

In conclusione si può dire che il legislatore ha ripreso tutte le sfaccettature emerse in queste decisioni e ne ha tratto la conclusione che il criterio della proiezione della volontà fosse indiscutibile e che, come criterio, pur con alcuni suoi intrinseci limiti, fosse comunque più conforme a Costituzione di quella vecchia idea secondo la quale era sufficiente che il paziente fosse in una pur temporanea condizione d'incapacità di esprimere la propria volontà, perché le sue volontà espresse in precedenza fossero ritenute totalmente irrilevanti.

Sulla natura giuridica di idratazione e nutrizione

Il terzo punto riguarda quello della natura giuridica dell'alimentazione e dell'idratazione con mezzi artificiali (parenterale). La legge dice che essi sono trattamenti medici e che, come tali, possono essere oggetto delle disposizioni anticipate di trattamento: essi possono, di conseguenza, essere oggetto di rifiuto da parte del paziente, sia manifestato contestualmente alla esecuzione del trattamento, sia come proiezione della volontà. Inutile nascondersi che alcuni giuristi hanno ritenuto di qualificare diversamente l'idratazione e la nutrizione sostenendo che essi sono mezzi di sostegno vitale, come tali comunque dovuti. Si tratta di una posizione, obiettivamente minoritaria, che non individua correttamente la base costituzionale del diritto all'autodeterminazione. Questo diritto si basa non solo sull'art. 32 Cost., come diritto alla salute, ma anche sull'art. 13, comma 1, Cost., nel quale trova il suo nucleo più solido nella inviolabilità della libertà personale. In altri termini, così com'è inviolabile la libertà personale in generale, così sono inviolabili il corpo del paziente e la sua sfera personale, quale che sia il motivo dell'invasione, un motivo terapeutico oppure un motivo sanitario non terapeutico, ricomprendendo in questo tutte le pratiche assistenziali che non siano esclusivamente tese alla risoluzione della situazione morbosa, oppure interventi di mera assistenza, come la rasatura o la toilette. Sulla base dell'art. 13, comma 1, Cost. nessuno può essere costretto anche solo a radersi. Posta la questione in questi termini, come la migliore dottrina aveva fatto e così come era stato stabilito nelle decisioni giudiziarie su ricordate, era giocoforza che il legislatore facesse propria la definizione, che vale la pena di ripetere si basa sull'art. 13 Cost. e non sull'art. 32, della idratazione e nutrizione per via parenterale come trattamenti medici rifiutabili. Rispetto a questo quadro bisogna dire che la legge non innova l'ordinamento se non nel mezzo giuridico attraverso il quale sono introdotte alcune regole. Se fino a ieri era necessario ricorrere a precedenti giudiziari o a interpretazioni di precedenti provenienti da altri paesi o a elaborazioni dottrinarie, con il margine d'incertezza connaturato a tali attività ermeneutiche, la legge ha ampiamente risolto queste possibili incertezze. Il mezzo legislativo, a questo punto, ha un'indiscutibile portata generale che potrebbe essere posta in discussione solamente attraverso ricorsi alla Corte costituzionale, il cui successo pare improbabile, visti i precedenti per l'appunto della Corte costituzionale e di giurisdizioni superiori anche sovranazionali. Se, come detto in apertura, il percorso culturale che ha portato alla nuova legge può essere visto come il maturare di un senso comune costituzionale, oggi con l'approvazione a larga maggioranza, si può dire che il Parlamento italiano, se si va oltre le contingenze e incertezze politiche, abbia mostrato di avere capacità di recepire gli umori e le sensibilità maturate nell'opinione pubblica nazionale. Il legislatore, in questo modo, ha mostrato una sobria (perché il testo per la prima volta, specie nel confronto con precedenti tentativi, è anche lessicalmente privo di espressioni ideologiche) capacità di ascolto e recepimento, maturata negli ultimi 27 anni, a partire dal famoso caso del medico di Firenze che aveva operato una anziana signora senza il suo consenso (il c.d. “caso Massimo”: App. Firenze, sent. 8 novembre 1990 n. 13 e Cass. civ., sez. V, sent. 21 aprile 1992 n. 5639).

Secondo il comma 6 dell'art. 1 della legge «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale». La norma risponde ai principi costituzionali e riflette la seguente assunzione teorico-pratica: non è il paziente che deve giustificare le sue libere scelte sulle cure (e di riflesso anche sulla sua salute e sulla sua vita), ma è l'opera del medico che deve avere adeguata giustificazione giuridica, nel rispetto dei diritti del paziente alla libertà personale (art. 13 Cost.) e alla salute (art. 32 Cost.), giacché la finalità terapeutica o di cura non è, in sé, una giustificazione sufficiente. In particolare e in sintesi:

Sono, quindi, destituite di ogni fondamento quelle (pur minoritarie) posizioni secondo le quali l'art. 32 Cost. non regolerebbe i rapporti tra medico e paziente.

La figura del reato omissivo improprio è tradizionalmente controversa in dottrina, dove si è sostenuto che fosse necessario di superare l'ermetica formula dell'art. 40, comma 2 del vigente codice, accogliendo gli stimoli provenienti soprattutto degli studiosi sulla necessità di colmare il deficit di tipicità e legalità che la materia dell'omesso impedimento dell'evento presenta. Il progetto redatto dalla Commissione Pisapia per la riforma del codice penale (27 luglio 2006), dalla cui Relazione (19 novembre 2007) sono tratti questi rilievi, adotta una soluzione (commi 2 e 3 dell'art. 12) con la quale si conserva l'equiparazione tra non impedire l'evento e cagionarlo, ma con una significativa modifica rispetto al codice vigente: da un lato, vi deve essere stata violazione di un “obbligo attuale” di garanzia del bene giuridico e, dall'altro, il titolare dell'obbligo di garanzia deve avere i poteri giuridici e di fatto idonei a impedire l'evento. L'obbligo di garanzia, inoltre, deve essere istituito dalla legge o, nei limiti indicati dalla legge, essere specificato da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata. In tal modo è notevolmente ristretto il campo applicativo della figura omissiva impropria, che oggi si muove invece liberamente all'interno dell'ampio terreno contrassegnato dalla mera “giuridicità” dell'obbligo d'impedimento: con la proposta formulata, le fonti extralegali possono solo regolamentare le “vicende” della posizione di garanzia, ma non istituirla. La norma introdotta dalla nuova legge è conforme a quest'orientamento, definisce in modo chiaro ed esplicito quali siano gli obblighi del medico e esclude che si possa continuare a fare riferimento a una pretesa posizione di garanzia del medico per superare e porre nel nulla le volontà del paziente. In più l'introduzione di questa norma tranquillizza i medici circa la possibilità di subire iniziative repressive di qualche magistrato poco informato in materia. Ora il medico, direttamente e senza alcun bisogno di consultare il magistrato del pubblico ministero (secondo una prassi del tutto impropria, ma perdurante), deve sapere che, a fronte del rifiuto del paziente, non ricorrono gli estremi dello stato di necessità (art. 54 c.p.) o della cosiddetta posizione di garanzia (art. 40 c.p.), come giustificazioni per prassi mediche interventistiche, ispirate a una malintesa medicina difensiva.

In conclusione, la norma del comma 6 dell'art. 1 della legge in commento non era strettamente necessaria, ma, con il suo carattere esplicativo, rassicura i medici ed elimina lo spazio per certe iniziative o certi consigli poco conformi al dettato costituzionale che alcuni pubblici ministeri hanno continuato in questi anni a fornire. Era già così prima, ma ora è indiscutibilmente stabilito dal legislatore. Inoltre, l'introduzione di una norma esplicita consente di superare il macchinoso schema attuale che, come avvenuto nel caso Welby, implica – a fronte di un diritto al rifiuto dei trattamenti costituzionalmente garantito – che il medico che abbia prestato la propria assistenza venga dapprima imputato per aver commesso un reato, salvo poi non essere punito in virtù dell'applicazione della scriminante dell'esercizio di un dovere. Ora è chiaro che il reato non esiste, prima ancora della ridefinizione del contorno dell'illiceità per effetto di una scriminante (si veda avanti, nel prossimo paragrafo). Una legge difficilmente risolve problemi; può, piuttosto, rimuovere ostacoli che impediscano chiare e corrette relazioni sociali. Questa non fa eccezione. Ha i suoi limiti perfettibili, ma certo rimuove ostacoli su strade che ora tocca a medici, personale ospedaliero e pazienti, attuali o potenziali, percorrere. Due sono le questioni aperte. Da un lato, infatti, la legge dà generalità e coerenza a una serie di questioni che, in verità, già da molti anni avevano avuto soluzione, a livello di dottrina giuridica e giurisprudenza, in conformità a un'interpretazione costituzionale delle norme esistenti. Il vero ostacolo è ora (così come già da molti anni, per chi volesse vederlo) quello della capacità dei medici e delle famiglie e degli individui (non solo cittadini, secondo l'art. 32 Cost.) di vivere relazioni positive di cura alla luce del principio fondamentale dell'autodeterminazione. Da questo punto di vista il lavoro che i medici e tutti quelli che si occupano dell'assistenza e della cura è la parte principale. La mancanza di una “legge” non è più un alibi (lo era già da almeno 15 anni) perché i medici non rispettino i diritti dei pazienti. E i cittadini/individui/pazienti devono consapevolmente far vivere i diritti che sono stati loro riconosciuti nel modo più solenne, semplicemente esercitandoli. Non starà ai giuristi compiere questo passo ma alla società, mentre i giuristi potranno accompagnare questa elaborazione spiegando le novità del quadro giuridico, ma non di più.

Riflessi penalistici e aiuto al suicidio

La legge poi risolve larga parte dei problemi che si pongono nelle decisioni nella fase finale della vita, ma non risolve tutto. La questione dell'aiuto al suicidio e della legittimità costituzionale di questa norma e della possibilità di una sua interpretazione conforme a Costituzione rimane fuori dalla portata della legge. Ciò perché i problemi che vengono posti dai casi di esplicita richiesta di aiuto a ricevere trattamenti che deliberatamente pongano fine alla vita attraverso una condotta medica vanno oltre il mero diritto (riconosciuto dalla legge in commento) di rifiutare trattamenti sul proprio corpo (come il processo in corso davanti alla Corte d'assise di Milano per il caso del DJ Fabo continua a testimoniare). A questo proposito, sarà inevitabile interrogarsi su qual era il sostrato culturale, medico e civile alla base della decisione di introdurre quelle norme sull'aiuto al suicidio e se quelle norme possano essere ritenute applicabili all'ambito delle decisioni mediche, oggi. Vale la pena di riprendere alcune considerazioni già svolte a proposito del caso Welby. Nel caso Welby il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) di Roma emette una sentenza di non luogo a procedere nel procedimento a carico del dott. Mario Riccio, il medico che, accogliendo la richiesta di Piergiorgio Welby, lo aveva sedato e lo aveva disconnesso dal respiratore che lo teneva in vita. Il medico era stato imputato di omicidio del consenziente su ordine del 7 giugno 2007 del GIP di Roma, che non aveva accolto la richiesta di archiviazione della Procura della repubblica. Il giudice sviluppa il suo ragionamento attraverso i seguenti principali passaggi. In primo luogo, descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e, soprattutto, le condotte e le manifestazioni di volontà di Piergiorgio Welby, fino alla morte. È un racconto lungo (18 pagine), strettamente aderente ai documenti e alle testimonianze, e reso ancora più drammatico dalla scelta del giudice di non aggiungere alcuna enfasi. In secondo luogo, il giudice dà conto dei risultati dell'accertamento medico-legale, che conferma quanto riferito dai testi presenti e quanto documentato da un diario clinico che il dott. Riccio aveva tenuto contestualmente allo svolgersi dei fatti. Nel passare all'inquadramento giuridico del caso, il giudice afferma che, in sede civile e penale, ci si deve confrontare con i medesimi principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico e, alla luce di questo condivisibile orientamento, si fa poi carico di analizzare i precedenti provvedimenti presi nella stessa vicenda, anche in sede civile. Confuta, di conseguenza, sia il sovvertimento della gerarchia delle fonti, che è sotteso all'ordinanza resa in sede cautelare civile (ex art. 700 c.p.c., quella del 16 dicembre 2006, che finisce con il subordinare le norme di rango costituzionale a quelle codicistiche), sia l'equivoco ricorrente a proposito dello stato di necessità (art. 54 c.p.), che «non impone alcun obbligo di intervento» e che non può essere usato in modo sistematico così da vanificare il diritto di autodeterminazione del paziente. Il giudice affronta, infine, i vari profili penalistici e conclude che, nel caso di specie, «certamente la condotta posta in essere dall'imputato integra l'elemento materiale del reato di omicidio del consenziente», che «del reato contestato sussiste anche l'elemento psicologico, poiché il dottor Riccio ben sapeva che l'interruzione della terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il decesso del paziente», ma che «nel caso concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all'art. 51 c.p.» (adempimento di un dovere).

Un punto di grande rilievo, e spesso trascurato nell'incapacità di dialogo tra cultura civilistica e penalistica, è quello in cui il giudice afferma che, in sede civile e penale, valgono i medesimi principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico. Se questo è corretto, e a mio avviso lo è, sorge immediatamente una domanda: l'impianto costituzionale adottato dalla Cassazione nel caso Englaro è tale da incidere sui profili penali del caso Englaro e del caso Welby? Il Tribunale nel caso Welby risolve il problema ricorrendo a quella che sembra un'ultima risorsa: la scriminante dell'adempimento del dovere (art. 51 c.p.). Si tratta di una scelta pesante e significativa, perché registra un conflitto di doveri del medico e dà la prevalenza a quello che ha un fondamento costituzionale più forte (il rispetto dell'autodeterminazione), ma è comunque un'ultima risorsa, perché la condotta e l'elemento soggettivo del reato sono già affermati come esistenti. Così ragiona anche il giudice delle indagini preliminari di Udine, che archivia (11 gennaio 2010) il procedimento a carico di Beppino Englaro e di altre tredici persone, che hanno agito alla presenza di una causa di giustificazione e segnatamente quella prevista dall'art. 51 c.p., come deve concludersi per la necessità di superare la altrimenti inevitabile contraddizione dell'ordinamento giuridico che non può, da una parte, attribuire un diritto e, dall'altra, incriminarne l'esercizio (Trib. Roma, sent. 23 luglio 2007 [Welby, n.d.r.]).

Quanto alla scriminante dell'adempimento del dovere, non si può che essere d'accordo, seppur con alcuni distinguo. In generale il soggetto consenziente all'omicidio, o il cui suicidio è agevolato, è un soggetto che prende parte a una relazione (con il medico) a partire da una posizione giuridica nella quale è titolare del diritto a non subire invasioni nella propria sfera personale, dal punto di vista sia fisico sia psichico, della libertà di disporre (sia pure entro certi limiti) del proprio corpo, e più in generale, di un diritto a ricevere trattamenti non solo per la sua salute fisica, ma anche per quella psichica. Il medico, per parte sua, vede fortemente modificato e ampliato il proprio campo di attività. L'importante, e per certi versi decisivo, rilievo assunto dalla dimensione psicologica della salute ha avuto l'effetto di disancorare la professione medica dall'oggettività della patologia organica e di ampliare i campi e i profili d'intervento del medico, che non può più ignorare il vissuto del paziente e eluderne le richieste. Nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto libero e capace di determinarsi sia fisicamente impedito e, quindi, impossibilitato a dar seguito pratico alla propria volontà, la domanda cruciale è se un aiuto del genere possa essere considerato un atto medico, vale a dire se possa rientrare nello statuto teorico e professionale del medico il provocare deliberatamente la morte di un paziente (che il codice deontologico vieta) o aiutare chi vuol togliersi la vita. A mio avviso non pare seriamente sostenibile che la medicina contemporanea, che si fa ormai carico della malattia anche nei suoi aspetti psicologici e della salute in molti campi (tanto da giustificare in suo nome taluni interventi di chirurgia plastica, di fecondazione assistita, d'interruzione della gravidanza o, finanche, di mutamento di sesso), possa ignorare e voltare le spalle alla sofferenza fisica e psichica estrema di chi, in prossimità della morte o essendo in una condizione irreversibile di totale inabilità, chieda, non potendo farlo autonomamente, l'aiuto del medico a interrompere i trattamenti, con l'effetto di anticipare la morte. Anzi, mi pare che ci si possa spingere oltre: se, in generale, fuori dai casi di malattia in stato terminale, un medico può essere ritenuto professionalmente responsabile per negligenza, per aver provocato una sofferenza psichica nel malato o per aver omesso di alleviarla, si può allora affermare che il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso e impossibilitato ad agire autonomamente, il quale chieda l'interruzione dei trattamenti, costituisca un dovere al quale lo stesso medico non possa sottrarsi. In questa prospettiva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di interrompere i trattamenti o di aiutare il suicidio viene a trovarsi in una situazione di grave conflitto, i cui termini sono costituiti, per un verso, dal suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente e, dall'altro, dalla norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e l'omicidio del consenziente. La soluzione di questo conflitto è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), che esclude la punibilità di chi adempie un dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra tracciati, pongono l'applicazione di questa discriminante sotto una luce decisamente nuova. Avevo esposto queste idee per la prima volta in un mio risalente scritto (A. Santosuosso, Diritti dei pazienti e doveri dei medici nel caso dell'eutanasia, in C. Viafora, a cura di,, Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull'eutanasia, Gregoriana Libreria editrice, Padova 1996, p. 207 ss.) e non posso, quindi, che apprezzare il tipo di ragionamento svolto dal giudice del Tribunale di Roma. Ritengo, tuttavia, che ora i tempi siano maturi per porre una questione più profonda e precisa. Il Tribunale di Roma afferma che l'elemento materiale è quello dell'omicidio del consenziente, così come l'elemento soggettivo, ma che solo la scriminante dell'art. 51 c. p. può togliere il carattere d'illeceità alla condotta posta in essere dal medico. Vi è da chiedersi se questo possa significare, per esempio, che una persona (medico o familiare o amico), la quale dovesse eseguire una sentenza come quella Englaro o un'ordinanza come quella che (in sede civile) il Tribunale di Roma avrebbe potuto pronunciare nel caso Welby, commetta il fatto materiale dell'omicidio, ma che non sia integrato l'elemento soggettivo (avendo agito nell'idea di essere nel lecito, perché vi era un provvedimento giurisdizionale che autorizzava quella condotta), oppure dovremmo necessariamente dire che è integrato sia l'elemento materiale sia quello soggettivo, ma che poi la condotta è in qualche modo scriminata? Se si pone la questione in questi termini, si assume che il ragionamento penalistico sia rimasto identico e impermeabile alla ricostruzione costituzionale del quadro giuridico operato dalla Cassazione nella sentenza Englaro. Continuando, infatti, a indagare l'elemento soggettivo, quello che conta è l'esistenza di una sentenza autorizzatoria, quale che ne sia il percorso giuridico e quindi, anche se la decisione prescindesse totalmente – in ipotesi teorica che non si può escludere – da fondamentali riferimenti costituzionali. Allora il problema diventa il seguente: il contenuto giuridico di una decisione come quella della Cassazione nel caso Englaro è inidoneo a modificare i termini di base del ragionamento penalistico? È il diritto penale indifferente e tetragono a quel tipo di argomentazione costituzionale? Se così fosse, bisognerebbe affermare che gli assunti teorici e le basi concettuali del diritto penale prescindono dal livello e dai contenuti costituzionali. In altri termini la questione può essere così formulata: è possibile che una condotta conforme a Costituzione debba necessariamente (o possa) costituire il fatto materiale di un reato? Certo, l'area dell'illiceità penale può restringersi per l'applicazione di una scriminante, ma allora, come può una condotta conforme a Costituzione avere riflesso solo in una scriminante? Mi pare che quando, nel diritto penale, si parla di ‘fatto materiale' si parli in verità di un aspetto della realtà naturale che è oggetto di precomprensione attraverso l'utilizzo di categorie concettuali (giuridiche e non) date, categorie che non vengono discusse tutti i giorni e che, perciò, ci appaiono come naturali. E' la “struttura invisibile della realtà sociale”, di cui parla John Searle a proposito di quelle assunzioni che non discutiamo normalmente in ambito giuridico e che, perciò, “ci sembrano naturali come le pietre, l'acqua e gli alberi” (J Searle J. R., The Construction of Social Reality, 1995, trad. it. Di Bosco A., La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino 2006, p. 10). Ma se, nel definire il fatto materiale e le scriminanti, non si utilizzano le categorie giuridiche fondamentali della Costituzione italiana vigente (e, dall'1 dicembre 2009, anche della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) si sta forse facendo riferimento a un'altra Costituzione o a un altro apparato concettuale? Quale? Quello pre1948? O quale altro? Io credo che nel diritto penale sia, finalmente, tempo di ridiscutere radicalmente alcune condotte materiali, come quelle dell'omicidio del consenziente e dell'aiuto al suicidio, alla luce delle ormai solide acquisizioni costituzionali in materia dei diritti delle persone sui propri corpi e sulle proprie vite, per attuare pienamente quello che il GUP di Roma afferma con decisione, e cioè che in sede civile e penale valgano i medesimi principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico. In conclusione, la legge del dicembre 2017, stabilizzando a livello legislativo le interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali precedenti, muta il quadro, toglie naturalità (quella di cui parla Searle) a certe incrostazioni culturali e costringe tutti, civilisti e penalisti, giudici e studiosi a riesaminare le categorie giuridiche ricevute dal passato, incluso l'aiuto e l'agevolazione del suicidio.

|