Rito Fornero (legge 92/2012)

11 Marzo 2015

Inquadramento La legge n. 92/2012, contestualmente alla modifica della disciplina sostanziale del recesso del datore di lavoro e della tutela contro i licenziamenti illegittimi, ha introdotto (art. 1, commi 47-69) una specifica disciplina per le «controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro». Il procedimento si articola in una prima fase caratterizzata da termini più ristretti rispetto a quelli stabiliti per le controversie di lavoro dagli artt. 409 ss. c.p.c., da una trattazione deformalizzata e da un'istruttoria essenziale che deve condurre, nel più breve tempo possibile, ad un primo pronunciamento giudiziale, in ordine alla legittimità o meno del licenziamento, reso nella forma dell'ordinanza e svincolato dalla sussistenza di qualsiasi esigenza cautelare; possono seguire, poi, una fase di opposizione (sempre in primo grado, davanti allo stesso Tribunale che ha emesso l'ordinanza) a cognizione piena ed approfondita e i consueti altri due gradi di giudizio, rispetto ai quali pure sono previsti dispositivi acceleratori. La giurisprudenza è decisamente orientata nel senso che, per le controversie di impugnazione dei licenziamenti in cui si controverta di una (o più) delle tutele previste dall'art. 18 della legge n. 300/1970, il nuovo rito costituisce l'unica modalità di esercizio dell'azione giudiziale, non essendo concessa alla parte interessata la facoltà di scegliere invece l'ordinario rito del lavoro di cui al codice di procedura civile. Rientrano nell'àmbito del nuovo rito, oltre le impugnazioni dei licenziamenti individuali, quelle dei licenziamenti collettivi, posto che anche in simili casi si applicano le tutele previste dal citato art. 18. Non vi rientrano, invece, le controversie relative ad impugnazioni di atti che non possono essere qualificati come recesso datoriale da un rapporto di lavoro subordinato, quali la comunicazione della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro a progetto o al contratto di associazione in partecipazione, oppure il provvedimento di esclusione di socio, ovvero la comunicazione della scadenza del rapporto di lavoro di apprendistato o, ancora, il collocamento a riposo del dipendente pubblico per raggiunti limiti di età. Né quelle concernenti i licenziamenti ai quali non si applica l'art. 18 della legge n. 300/1970, come quello del lavoratore in prova. Decisamente prevalente in giurisprudenza è la posizione favorevole all'applicabilità del nuovo rito alle impugnazioni dei licenziamenti irrogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro sia stato contrattualizzato L a giurisprudenza è invece divisa rispetto all'ammissibilità del nuovo rito nei casi in cui sia il datore di lavoro a proporre domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso dal rapporto. Così come dà luogo a interpretazioni difformi anche il comma 47 dell' art. 1 della legge n. 92/2012, a norma del quale il nuovo rito deve essere esperito anche nei casi in cui, per decidere sulla domanda relativa all'impugnativa del licenziamento, «devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro».Secondo alcune pronunce in tale ipotesi rientrano tutti i casi in cui il rapporto instaurato dalle parti si sia estinto con un atto di recesso e la diversa qualificazione sostenuta dal lavoratore incide sul tipo di disciplina applicabile a quell'atto datoriale. È controversa anche l'applicabilità del nuovo rito ai casi in cui si discuta circa la parte cui il rapporto di lavoro deve essere imputato e a quello in cui il lavoratore deduca che il rapporto, formalmente imputato ad un'azienda, in realtà deve essere ricondotto ad un gruppo di imprese. Le domande fondate sugli identici fatti costitutivi A norma del comma 48 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, con il ricorso possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento, anche quelle «che siano fondate sugli identici fatti costitutivi». Al riguardo, le domande che hanno dato luogo ai più significativi contrasti di giurisprudenza sono:

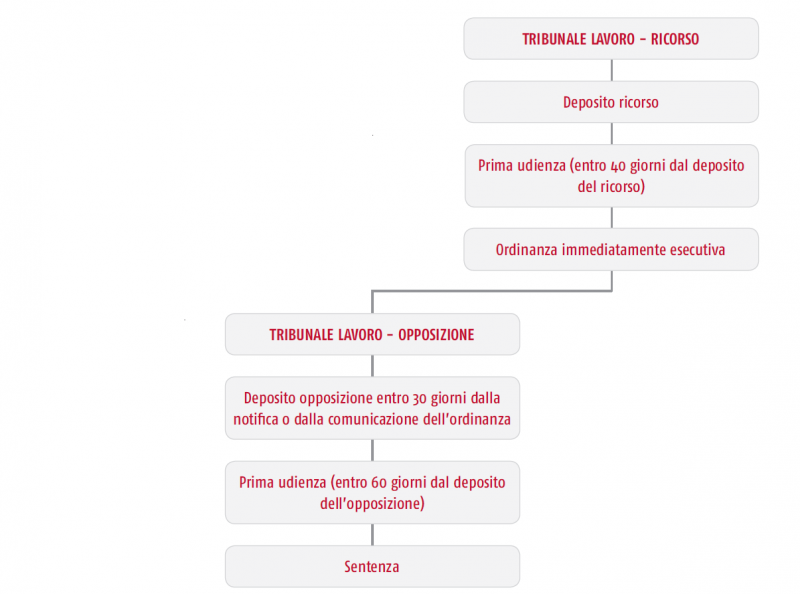

La fase sommaria del giudizio di primo grado La domanda si propone al tribunale in funzione di giudice del lavoro con ricorso che deve avere i requisiti (non dell'art. 414, bensì) dell'art. 125 c.p.c. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti (entro 40 giorni) e il termine per la notificazione dell'atto introduttivo (non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello dell'udienza). Nello stesso decreto, il giudice assegna al convenuto un termine per la propria costituzione (non «inferiore a cinque giorni prima» dell'udienza di comparizione delle parti). Nulla è detto circa le modalità della costituzione del convenuto, ma è ovvio che essa debba avvenire mediante deposito in cancelleria di memoria scritta. Nessuna decadenza è prescritta a carico né del ricorrente, né del resistente con riferimento alla proponibilità di eccezioni e di istanze istruttorie. La prima fase in cui si articola il giudizio di primo grado del nuovo procedimento è sommaria, poiché il comma 49 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che «il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile».

Il giudice decide circa l'accoglimento o il rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva che, in virtù dell'art. 134 c.p.c., può essere pronunciata in udienza ovvero fuori udienza. Nonostante che il comma 49 preveda, quali unici esiti del procedimento, l'accoglimento o il rigetto della domanda, è ovvio che la fase in questione può concludersi anche con pronunce in rito, quali quelle dichiarative dell'incompetenza per territorio o della nullità del ricorso. L'ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua efficacia esecutiva non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice «definisce» il giudizio di opposizione. Il giudizio di opposizione L'ordinanza è opponibile davanti allo stesso ufficio.

L'opposizione va proposta con ricorso «contenente i requisiti di cui all'art. 414 del codice di procedura civile». Il termine per l'opposizione (stabilito a pena di decadenza) è di trenta giorni e decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza ovvero, se anteriore, da quello della sua comunicazione, all'uopo essendo sufficiente anche la comunicazione via posta elettronica certificata. Se contro la medesima ordinanza siano formulate opposizioni da entrambe le parti le due opposizioni andranno riunite per essere decise in un unico giudizio (art. 335 c.p.c.). Il giudice deve fissare l'udienza di discussione entro sessanta giorni. La costituzione della parte opposta deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza di discussione; la notificazione, a sua volta, deve essere eseguita, a cura dell'opponente e anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione dell'opposto. La notificazione deve essere eseguita, a norma dell'art. 170 c.p.c., al procuratore costituito, l'opposizione costituendo una fase del giudizio di primo grado. L'opposto deve costituirsi mediante il deposito in cancelleria di memoria difensiva «a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile». La disciplina del giudizio di opposizione contemplato dalla l. n. 92/2012 è ispirato ai seguenti principi generali:

Il co. 56 contempla la possibilità che nel giudizio di opposizione siano introdotte «domande riconvenzionali». Non è chiaro se si tratti solamente delle domande proposte dal datore di lavoro (che conserva la qualità sostanziale di parte convenuta anche quando riveste formalmente il ruolo di opponente e, dunque, le sue domande sono in tal senso “riconvenzionali”), ovvero se il legislatore intenda riferirsi alle domande proposte dalla parte (lavoratore o datore che sia) formalmente convenuto nel giudizio di opposizione in qualità di opposto. Se l'opposto intende chiamare in causa un terzo deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella memoria difensiva (comma 53). Analogamente, nel proprio ricorso, l'opponente può proporre domande nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti (comma 51). In caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102 , secondo comma, 106 e 107 c.p.c., il giudice deve fissare una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni e ordinare la notificazione al terzo del provvedimento, del ricorso e della memoria di costituzione dell'opposto, notificazione che deve avvenire, a cura delle parti, almeno trenta giorni prima dell'udienza (comma 54). A sua volta, il chiamato in causa deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando la propria memoria «a norma del comma 53», richiamo dal quale deve dedursi che il mancato rispetto del predetto termine è sanzionato con le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. Nonostante il silenzio del legislatore sul punto, non v'è ragione per escludere la possibilità dell'intervento volontario del terzo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. È controverso se le domande che possono essere avanzate nel giudizio di opposizione siano solamente quelle già proposte nella prima fase “urgente”. Per quel che riguarda la trattazione della causa, il comma 57 dell'art. 1 della l. n. 92/2012 dispone che «il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile». Al fine di colmare le lacune della disciplina della l. n. 92/2012 (nella quale manca la regolazione di numerosi aspetti del procedimento, anche di indubbia rilevanza), occorre, in generale, far riferimento alle disposizioni codicistiche in materia di controversie di lavoro.

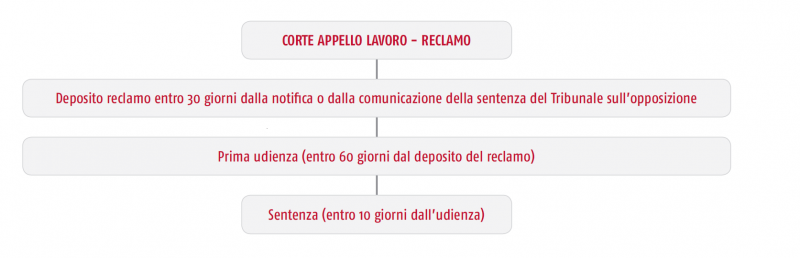

All'udienza, il giudice «provvede con sentenza» a decidere sulla domanda, «dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione» e che «la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione». Il reclamo I commi 58-61 dell'art. 1 della l. n. 92/2012 disciplinano l'impugnazione davanti alla corte d'appello della sentenza di primo grado, impugnazione che il comma 58 definisce «reclamo». La dottrina ritiene quasi unanimemente che, di fatto, non si tratti altro che di un appello.

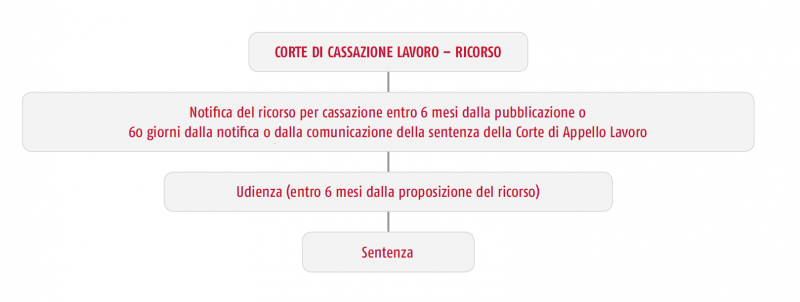

Il ricorso del reclamante – proposto davanti alla corte d'appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro (art. 433) – deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 434. A norma dell'art. 437, secondo comma, non sono ammissibili nuove domande e nuove eccezioni. Né lo sono nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte non dimostri di non potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Il reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di primo grado. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza debbono essere notificati almeno trenta giorni prima della data stabilita per la costituzione della parte reclamata, che è stabilita dal presidente della corte nel decreto di fissazione dell'udienza e coincide con il decimo giorno antecedente l'udienza. Nulla è disposto circa l'impugnazione incidentale, ma, in virtù della generale impostazione che iscrive il reclamo nell'ambito del giudizio di appello regolato dagli artt. 433 ss., si deve concludere per l'applicazione della disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 436, con la conseguenza che il reclamo incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, della memoria di costituzione da notificarsi alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono «gravi motivi». La corte procede, omessa qualsiasi formalità non essenziale al contraddittorio, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La causa è decisa con sentenza da depositare in cancelleria, completa di motivazione, entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza d'appello o dalla sua notificazione se anteriore (comma 62) e la sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado deve essere chiesta alla corte d'appello che l'ha pronunciata. La corte provvede secondo le regole previste per la sospensione della sentenza di primo grado. Riferimenti Normativa: Art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92 Giurisprudenza: Cass. sez. lav., 17 febbraio 2015, n. 3136 Cass. sez. VI, 20 novembre 2014, n. 24790 Cass. sez. lav., 29 ottobre 2014, n. 23021 Cass. sez. un., 18 settembre 2014, n. 19674 Cass. sez. un., 31 luglio 2014, n. 17443 Cass. sez. lav., 9 maggio 2014, n. 10133 Bussole di inquadramento |