Figli che uccidono i genitori: il parricidio

08 Novembre 2017

Abstract

Il quarto Comandamento recita “Onora il padre e la madre”: Corrado Ferioli, intervistato dalla giornalista Franca Leosini in “Storie Maledette”, risponde “Penso di averlo infranto nella più totalità e nel grado più alto possibile e immaginabile”. Corrado Ferioli, conosciuto personalmente nel carcere Rebibbia Reclusione intorno agli anni 2000, uccise all'età di 21 anni i propri genitori il 6 dicembre 1991 a Ferrera, in provincia di Varese: prima la madre e successivamente il padre. Occultò i cadaveri in una grotta vicino al cimitero del paese. Di casi come questi, in Italia, se ne sono verificati molti. Si pensi a Roberto Succo (1981), i Caretta (1989), il caso di Pietro Maso (1991) e il tristemente noto massacro di Novi Ligure in cui Erika e Omar uccisero i genitori e il fratellino di lei. Figli che uccidono i genitori. Perché?

Quando si pensa agli omicidi in famiglia è, forse, più semplice immaginare un marito che uccide la moglie o viceversa oppure genitori che uccidono i propri figli ma quando sono questi ultimi ad ammazzare i genitori, il gesto è più difficile da comprendere. Fin dall'infanzia, i figli hanno bisogno delle cure e del sostegno dei propri genitori per poter sopravvivere, perciò risulta difficile immaginare che possano ribellarsi al padre e alla madre fino al punto di arrivare a compiere il gesto più estremo, quello più grave, a seguito del quale compare un'illusoria e momentanea sensazione liberatoria, come quando ci si scrolla di dosso un fardello pesante e insopportabile. Anni di incomprensioni e conflitti familiari che, con il tempo, hanno provocato una frattura insanabile. Il figlio si sente, in casa, solo contro tutti, vittima sacrificale di una coppia genitoriale disfunzionale, non in grado di ascoltarlo e accoglierlo. Qualsiasi tentativo, da parte dei genitori di ricucire il rapporto, viene percepito dal figlio come sbagliato. Il padre è considerato un despota, la madre troppo passiva e accondiscendente alla volontà del marito autoritario. Il figlio, d'altro canto, inizia ad avvertire un distacco affettivo, un vuoto in grado di prosciugare qualsiasi sentimento naturale nei confronti delle figure parentali. Si diventa lentamente e inesorabilmente nemici in casa, quasi degli estranei, il figlio si sente sempre più isolato e umiliato da questi genitori che non sanno proprio come aiutarlo se non con rimproveri e costrizioni. Una delle prime motivazioni che vengono addotte a questo genere di reati è legato al patrimonio: i figli uccidono i genitori perché vogliono ottenere l'eredità. In qualche caso, da una prima ricostruzione, si potrebbe ricavare questa ipotesi che, superficialmente, permetterebbe di fornire una qualsiasi motivazione ad un gesto così efferato. Molto probabilmente dettato più da un estremo bisogno di difendersi dalla terrificante constatazione che è possibile uccidere i propri genitori, invece che da una più sostanziale e approfondita lettura psicologica delle dinamiche delittuose. Per spiegare l'analisi dell'azione deviante partiamo per un momento dagli studiosi Von Cranach e Harré e alla loro teoria della GDA – Goal Directed Action: ogni azione è diretta ad uno scopo. Viene superato, così, il concetto statico della persona passiva che subisce la realtà, considerandola, invece, come in grado di costruirsi la propria realtà: “ognuno costruisce la realtà che poi subisce” (Watzlawick, P., Nardone, G., a cura di, 1997, Terapia breve strategica, Milano). Ciascuno agisce per raggiungere un obiettivo e ciò rende possibile considerare l'individuo come produttore di strategie efficaci e in grado di modificarle e adattarle al caso specifico. Uccido i miei genitori perché mi serve l'eredità, uccido i miei genitori per liberarmi di loro. Ma quali sono gli effetti di un'azione deviante? Negli anni ‘80 il gruppo romano di Psicologia Giuridica, con a capo Gaetano De Leo, riprende e sviluppa la teoria della GDA fino a ipotizzare di comprendere quali effetti può produrre una qualsiasi azione, giungendo, così, alla teoria dell'azione deviante comunicativa. Gli effetti di un'azione, secondo De Leo e Patrizi (De Leo, G., Patrizi, P., 1999, La spiegazione del crimine, Bologna, 1992), sono di due tipi: strumentale ed espressivo-comunicazionale. Il primo rinvia a significati apparenti e immediati, come si accennava in precedenza: uccido per ottenere i soldi dell'eredità oppure uccido perché ho perso il controllo della situazione. Non è nient'altro che la punta dell'iceberg, le cognizioni consapevoli dell'autore, lo scopo manifesto dell'azione: rubo perché ho fame, uccido per vendetta, chiedo il pizzo ai commercianti per soldi. Il secondo, invece, riguarda la dimensione comunicazionale, sempre presente in ogni azione, e fa riferimento a:

Sarebbe, perciò, necessario valutare singolarmente ogni caso di parricidio, cercando di comprenderne gli effetti strumentali (vantaggi primari) del reato ma, anche e soprattutto quelli più profondi, gli effetti espressivo-comunicazionali, che producono vantaggi secondari in grado di spiegare la genesi del crimine.

La spiegazione del parricidio

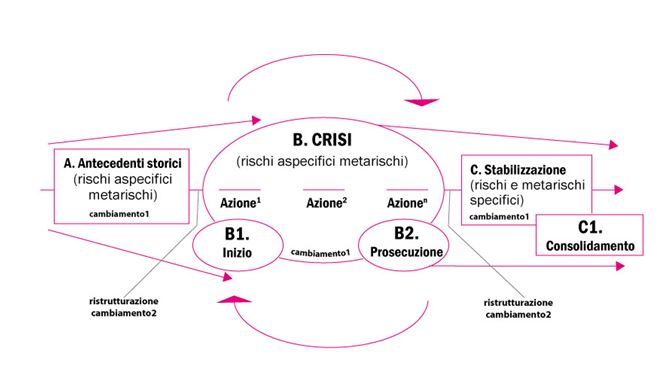

Acquisito che l'azione contiene sempre un forte elemento comunicativo, come si arriva ad uccidere i propri genitori? Mettendo da parte la superata teoria del raptus omicida che non ha mai convinto la psicologia e la psichiatria forense, possiamo ipotizzare che la genesi del parricidio possa essere rappresentata da un processo psicologico a fasi (De Leo, G., Patrizi, P., 1999, La spiegazione del crimine, Bologna1992; Biscione M.C., Pingitore M., 2015, L'intervento con gli adolescenti devianti, Milano).

La prima fase, quella che nomina antecedenti storici, riguarda i rischi aspecifici. A titolo esemplificativo: il soggetto, specie se minorenne, inizia ad avvertire una sorta di insofferenza e frustrazione all'interno della famiglia. I suoi bisogni vengono percepiti come non soddisfatti, si chiude in se stesso, si isola e/o viene isolato. I genitori, d'altro canto, iniziano ad avvertire un cambiamento nel figlio, non riuscendo, però, ad affrontarlo adeguatamente. Il figlio inizia a sperimentare le prime azioni devianti a scuola oppure attraverso l'uso di droghe. In questa fase è ancora possibile intervenire efficacemente, poiché il rischio è ancora aspecifico.

Si arriva alla seconda fase, la crisi, se tutte le tentate soluzioni precedenti falliscono. L'insofferenza del soggetto cresce insieme al desiderio di crearsi una identità altra che riesca finalmente a stigmatizzarlo e renderlo riconoscibile a se stesso e agli altri. Sempre a titolo esemplificativo, si partecipa alle prime risse tra compagni, si accumulano le prime note scolastiche. I problemi provocati dal minore aumentano e alimentano la preoccupazione dei genitori che vivono il figlio con maggiore timore e distacco rispetto alla fase precedente poiché iniziano a sperimentare l'impotenza e la rassegnazione e, non per ultimo, un bisogno di delega a soggetti terzi: iniziano le visite per il figlio dallo psicologo, dal medico, da assistenti sociali e così via. Più i genitori delegano la soluzione a soggetti esterni, maggiore è il distacco avvertito dal figlio che non smetterà di tormentare i genitori attraverso gesti sempre più devianti ed eclatanti. Il suo comportamento sarà dettato più dal bisogno di mettere alla prova i propri genitori per valutarne la loro capacità di far fronte alla situazione, che dalla mera necessità di mettere in atto proprio quel comportamento.

Si giunge così alla terza fase, la stabilizzazione, in cui la frattura genitori-figlio è ormai insanabile. A titolo esemplificativo, il figlio in questa fase inizia a mettere a punto l'alternativa, l'unica che potrà salvarlo, più cruenta: o me o loro, arrivando a pensare all'omicidio. I genitori ormai vivono il figlio come un estraneo e quest'ultimo li percepisce come dei nemici da eliminare. Ogni altra soluzione è fallita. Rimane l'unica, quella che libererà il figlio da ogni pensiero ossessivo, da ogni costrizione fisica e psicologica, da ogni inaccettabile compromesso. Sofocle, Dostoevskij, Freud, Shakespeare sono solo alcuni esempi noti che, nelle loro opere, hanno trattato l'argomento. Il parricidio andrebbe analizzato non solo riferendosi alla percezione dell'autore del reato ma in una visione più complessa: quella del sistema familiare al cui interno sono narrate storie di conflitti e sofferenze in cui il ruolo di carnefice e vittima si confondono e si sovrappongono. Il parricidio in età evolutiva «può essere visto essenzialmente come un iter, un processo che nelle fasi più lontane e iniziali contiene elementi anche assai diffusi e generalizzati, come rigidità e risonanza nelle dinamiche familiari, immaturità di vari membri del nucleo, un clima edipico, forme di autoritarismo e di violenza da parte del padre, difficoltà di svincolo e di differenziazione da parte dei figli e dei coniugi» (De Leo G., Bollea G., 1988, Il parricidio in età evolutiva. In Criminologia dei reati omicidari e del suicidio. Trattato di Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. 7, Milano). Se è vero che queste caratteristiche sono presenti in numerose famiglie che non conosceranno mai l'esperienza del parricidio, è altresì pacifico ritenere che, in altri casi, liberarsi dei propri genitori appare come gesto ultimo di una scelta, maturata nel tempo, verso l'esito delittuoso, quando ormai si è giunti all'ultima fase in cui il carnefice, percependosi vittima, vede i genitori come una minaccia da eliminare. Il sistema famiglia giunge così al punto in cui solo un'azione deviante, l'ultima, può liberarla dalle dinamiche altamente disfunzionali. Le pressioni interne al sistema spingono il figlio a polarizzarsi sempre di più nei confronti dei genitori-ostacolo che minacciano la sua integrità psicofisica e la sua crescita in termini di individuazione e maturità. L'omicidio viene vissuto come simbolo di una liberazione dalle catene di dipendenza affettiva che paradossalmente lascerà il futuro reo in un vincolo assai più forte e duraturo, quello della giustizia e del legame psicologico con i ricordi e i sensi di colpa del delitto commesso: mi sono liberato di voi, ma con voi. Potrebbe interessarti |