L'archeologia forense: l'importanza di un corretto scavo sulla scena del crimine

14 Luglio 2016

Abstract

L'ambito dell'attività dell'archeologo forense è vario. Quello più famoso ed anche più richiesto è l'utilizzo delle tecniche di lettura ed interpretazione delle tracce materiali e dei contesti proprie della disciplina archeologica in ambito medico-legale ed in particolare nell'analisi della scena del crimine, per il riconoscimento e la classificazione dei reperti, l'identificazione della loro provenienza ed epoca e per la ricostruzione della disposizione spaziale di persone o oggetti in un determinato luogo e momento e la sequenza temporale di azioni antropiche e naturali avvenute sulla scena di un crimine. Meno famoso ma altrettanto importante è l'utilizzo dell'archeologo forense per dimostrare la provenienza di reperti archeologici ed opere d'arte oggetto di scavi clandestini o di traffici illeciti, di redigere perizie e valutazioni su danni al patrimonio culturale e su reperti archeologici ed opere d'arte posti sotto sequestro. Con tale dicitura si indica anche l'attività professionale che svolgono in tale settore, in ambito giudiziario o extragiudiziario, gli archeologi a tutela del patrimonio culturale in qualità di periti o consulenti della magistratura, degli inquirenti, delle forze dell'ordine, degli avvocati e delle altre figure, di istituzioni, di enti locali o di privati. Introduzione

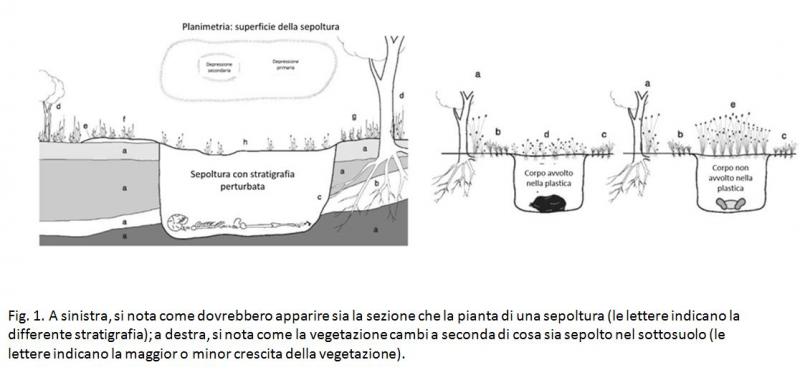

L'archeologia ha applicazione in campo forense quando vi è non solo la necessità di ricercare e localizzare sepolture clandestine e di recuperarne i resti ma anche in occasione di occultamento di prove, inquinanti e qualsiasi altro materiale sottoterra. La sequenza di operazioni che portano alla localizzazione ed al recupero di resti è suddivisibile in tre fasi principali. Una ricognizione preliminare del presunto luogo di seppellimento, volta alla localizzazione del punto esatto in cui compiere l'indagine, la fase di scavo vero e proprio e la documentazione ed il recupero dei resti man mano che questi vengono scavati. I compiti dell'archeologo consistono nell'eseguire uno scavo, documentando accuratamente ogni passaggio, e nel recuperare in modo ottimale gli oggetti rinvenuti, siano essi resti umani o materiali di altra natura. In un contesto forense, può rivelarsi importante sapere come rimuovere in modo corretto eventuali resti umani e non, anche se, sovente, nei siti di scavo è molto facile rinvenire semplicemente ossa sparse o denti che sono stati prelevati e spostati da animali necrofagi predatori. Il recupero dei resti con tecniche di archeologia forense possono fornire informazioni circa le modalità di deposizione-occultamento del cadavere e permettere il ritrovamento di indizi utili alle forze investigative. Lo scavo archeologico è un'operazione distruttiva; di conseguenza, la necessità di documentare in modo completo ogni singolo avanzamento ha sempre rappresentato un fattore di importanza estrema. Nel corso degli anni sono state, quindi, elaborate e perfezionate metodologie sempre più accurate aventi come principale scopo quello di massimizzare il numero delle informazioni ottenibili dal sito d'indagine. Tale approccio risulta essere particolarmente indicato ed utile nel contesto forense, dove il sito di rinvenimento costituisce la scena di un crimine e le informazioni in esso custodite possono rivelarsi di fondamentale importanza per la ricostruzione degli eventi ed il buon esito delle indagini. Una buona documentazione di scavo può essere redatta da operatori di polizia giudiziaria opportunamente preparati; tuttavia, l'analisi dello scavo e dei resti, l'interpretazione dei dati ed il coordinamento delle successive operazioni di recupero rimangono prerogativa esclusiva degli specialisti in archeologia forense. L'archeologia è lo studio del passato umano, antico e recente, attraverso i resti materiali. A partire da resti fossili di milioni di anni fa appartenuti ai nostri primi antenati umani in Africa fino agli edifici odierni del XX secolo, l'archeologia analizza i resti fisici del passato alla ricerca di una visione ampia e globale della cultura umana. L'archeologia forense è l'applicazione di principi e delle metodologie archeologiche per individuare e recuperare elementi di prova entro i confini del sistema di giustizia penale o per l'uso in cause civili, operando come disciplina a sé stante. Le persone autorizzate a condurre indagini archeologiche forensi sono addestrate nelle tecniche archeologiche tradizionali ma sono abbastanza flessibili nel loro approccio per adattare questi metodi ai diversi contesti forensi che si possono presentare nei procedimenti penali o civili. Competenze integrate e considerazioni al di fuori dei parametri di archeologia tradizionale sono: il possesso di una conoscenza di base delle forze dell'ordine e delle procedure legali (così come la capacità di cooperare in modo produttivo con personale delle forze dell'ordine), la capacità di condurre in modo efficiente ed efficace le indagini sotto tempi stretti e sotto l'attenzione dei media, così come la possibilità di navigare abilmente in situazioni che si discostano dalla tradizionale esperienza archeologica, come ad esempio in presenza di una sepoltura che include la conservazione dei resti di tessuti molli. La sequenza di operazioni che portano alla localizzazione, contestualizzazione ed al recupero di resti sepolti è suddivisibile in tre fasi principali. Una ricognizione preliminare del presunto luogo di seppellimento, volta alla localizzazione e contestualizzazione ambientale del punto esatto in cui compiere l'indagine, la fase di scavo vero e proprio e la documentazione ed il recupero dei resti man mano che questi vengono scavati. La ricognizione, la contestualizzazione e la localizzazione prevedono l'interpretazione del territorio al fine di ricercare un presumibile sito di seppellimento e vengono svolte mediante l'utilizzo di diversi strumenti, sia a grande che a piccola scala. Per esempio, le fotografie aeree possono facilmente fornire importanti informazioni circa l'area da indagare (anomale variazioni nella copertura vegetale su ampie aree o cambiamenti nella morfologia del suolo) ed il loro utilizzo nelle fasi preliminari di una ricognizione può rivelarsi efficace, consentendo un notevole risparmio di tempo ed energie. A scala locale, vengono applicate le tecniche geofisiche che permettono una più precisa localizzazione del target sepolto (Fig. 1).

Successivamente, i compiti dell'archeologo consistono nell'eseguire uno scavo, documentando accuratamente ogni passaggio, e nel recuperare in modo ottimale gli oggetti rinvenuti, siano essi resti umani o materiali di altra natura. In un contesto forense, può rivelarsi importante sapere come rimuovere in modo corretto eventuali resti umani, anche se, sovente, nei siti di scavo è molto facile rinvenire semplicemente ossa sparse o denti che sono stati prelevati e spostati da animali necrofagi predatori. Il recupero dei resti con tecniche di archeologia forense possono fornire informazioni circa le modalità di deposizione-occultamento del cadavere e permettere il ritrovamento di indizi utili alle forze investigative. L'analisi del contesto, dello scavo e dei resti, l'interpretazione dei dati ambientali ed il coordinamento delle successive operazioni di recupero rimangono prerogativa esclusiva degli specialisti in archeologia. L'archeologia è un processo distruttivo e per questo si preferisce integrarlo con altre metodiche in maniera da passare da un'analisi non-distruttiva fino ad una più invasiva, al fine di ridurre al minimo la perdita di informazioni. Per questo si possono sintetizzare tre obiettivi di base in una indagine forense archeologica. Il primo è la comprensione e interpretazione degli eventi tafonomici (la storia di un sito dopo che è stato creato attraverso la deposizione di resti). Eventi tafonomici sono i processi sia naturali (N-trasformazioni) che culturali (C-trasformazioni) che si verificano in un sito e alterano o trasformano esso nel tempo. Questi processi comprendono: N-trasformazioni, come il deflusso delle acque stagionali, alti livelli di attività animale o degli insetti, attività e crescita delle radici degli alberi; e C-trasformazioni, come scavo informale (a causa della mancanza di consapevolezza che la posizione è un luogo di attività criminali o un'azione di un civile), il deposito di rifiuti o altri oggetti estranei all'evento di deposizione, ed alti livelli di traffico umano che possono disturbare i contesti originali di deposizione. Comprendere ed essere in grado di interpretare le trasformazioni che questi processi provocano in un sito è essenziale per una corretta indagine archeologica. Il secondo obiettivo principale è una ricostruzione degli eventi che hanno causato e sono avvenuti con la creazione del sito e la deposizione del corpo. Questo si realizza attraverso la raccolta degli elementi di disturbo di superficie e con metodi di scavo e la documentazione dettagliata e fotografica in tutte le fasi dell'indagine. Bisogna ricordare che l'indagine forense archeologica di un sito è intrinsecamente distruttiva e gli archeologi forensi devono quindi prendere tutte le precauzioni per preservare la massima quantità di prove e di informazioni di contesto possibili. Infine, sulla base delle prove che il registro di questo materiale fornisce per la ricostruzione e la storia tafonomica del sito, un investigatore è in grado di realizzare il terzo obiettivo, quello di una interpretazione consapevole degli eventi che stanno attorno alla deposizione della persona deceduta, che sarà di aiuto nella risoluzione del caso. Risulta, quindi, evidente come gli archeologi specializzati nelle indagini forensi forniscono alle forze dell'ordine una completa ricostruzione della scena crimine con la possibilità di indagare sia casi che sono spesso molto distanti temporalmente, sia scene del crimine ancora “calde” e molto recenti, mantenendo comunque gli stessi elevati standard di recupero prove e risoluzione.

Lo scavo stratigrafico sulla scena del crimine

Il successo di uno scavo archeologico inizia ben prima del ritrovamento del corpo o del sito da investigare. Bisogna seguire un protocollo ben definito, formare il personale con l'aiuto di esperti e comprare la strumentazione adeguata. Ogni caso ha le sue peculiarità ma generalmente per rispondere alle prime due esigenze, sarebbe opportuno seguire in linea di massima lo schema riportato nella tabella seguente.

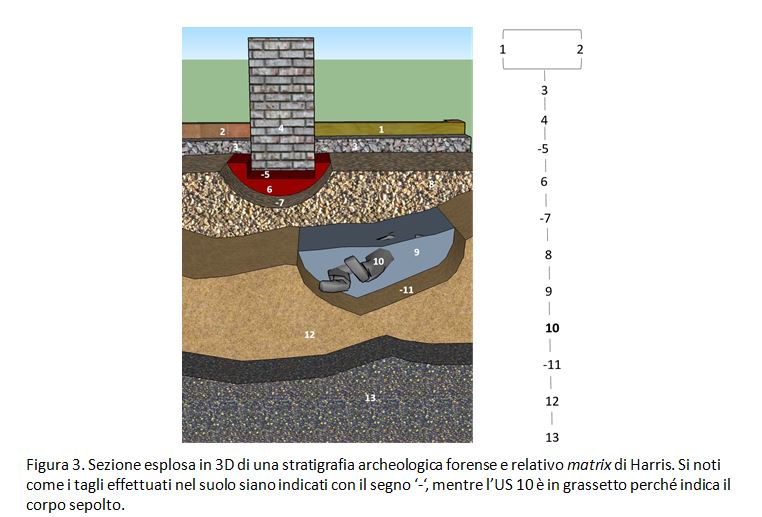

Passando alla fase di scavo vera e propria, durante l'indagine si presuppone che l'archeologo forense sia a conoscenza della composizione del suolo presente sulla scena del crimine al fine di valutare a prima vista ciò che risulta anomalo. La formazione del suolo può essere causata da una serie di fattori materiali, climatici, topografici, biologici e temporali che concorrono a caratterizzarlo quasi univocamente. Il suolo ha una serie di differenze macroscopicamente rilevabili come il colore, la tessitura, la granulosità e la struttura che lo rendono facilmente identificabile. Il cambiamento di una di queste componenti, congiuntamente con determinate modifiche chimiche legate alla decomposizione degli elementi organici sepolti, è visibile nel momento in cui si inizia lo scavo stratigrafico. Lo scavo stratigrafico costituisce il metodo elaborato dall'archeologia per raccogliere e documentare i dati, disponibili in un determinato sito, riguardo alle attività umane che vi hanno avuto luogo e all'ambiente con cui hanno interagito. Il metodo è stato elaborato a partire dal concetto di stratigrafia individuato in geologia, per cui le rocce si depositano in strati sovrapposti, con quelle più antiche alla base e quelle via via più recenti che le vanno a coprire. In modo analogo gli strati di terreno che si erano via via depositati in un sito, permettevano di individuare la successione cronologica dei manufatti che vi erano rinvenuti. Ogni azione umana od ogni evento naturale, ha lasciato in un sito una traccia che si sovrappone alla situazione preesistente e costituisce una unità stratigrafica (U.S.). Le unità stratigrafiche presentano tra loro delle relazioni fisiche: il fossato "taglia" il terreno nel quale viene scavato, il muro "riempie" la sua fossa di fondazione, l'accumulo di immondizia "copre" la pavimentazione della strada e "si appoggia" al muro contro il quale è stato gettato, ecc. In senso inverso il terreno "è tagliato" dal fossato, la fossa di fondazione "è riempita", la pavimentazione della strada "è coperta" dall'immondizia ed infine, rispetto al muro, l'immondizia "gli si appoggia". Ciascuna di queste relazioni fisiche indica un rapporto cronologico: se il fossato taglia il terreno vuol dire che l'azione di scavare il fossato non può che essere avvenuta dopo l'evento di deposito del terreno in cui viene scavato. Il matrix di Harris (o matrice o diagramma stratigrafico) è la rappresentazione grafica dei rapporti stratigrafici tra U.S.; questo sistema, inventato nel 1973 a Winchester dall'archeologo Edward C. Harris, è quindi una sintesi visiva ed immediata di quanto trovato (Fig. 3).

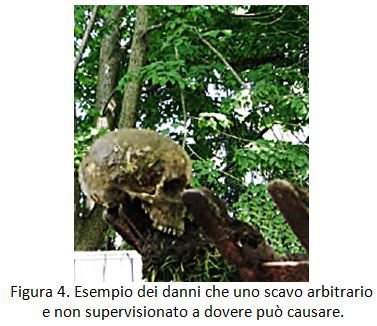

Esiste un'ulteriore metodologia di scavo, oltre a quello stratigrafico, ovvero quello non stratigrafico, cioè arbitrario. Lo scavo arbitrario consiste in una rimozione indiscriminata e sommaria del terreno, cioè in uno sterro, eseguito allo scopo di mettere in luce strutture o di recuperare oggetti. La stratificazione archeologica non costituisce un elemento di interesse per questo tipo di procedimento: essa viene quindi distrutta per raggiungere l'obiettivo prefissato senza essere preventivamente interpretata. Tra i procedimenti di scavo arbitrari si colloca anche la pratica di scavo cosiddetto per livelli, che viene eseguito asportando porzioni orizzontali e parallele di terreno di spessore predeterminato, senza tener conto della realtà fisica dei diversi componenti della stratificazione e dei loro rapporti reciproci. Questo tipo di scavo parte dall'applicazione astratta della legge di sovrapposizione e dall'assunto per cui un reperto che si trovi ad una quota inferiore ad un altro deve essere necessariamente più antico del primo, secondo un procedimento logico da utilizzare con grande cautela in campo geologico ed assai spesso errato e fuorviante nel caso della stratificazione archeologica, che include, come visto, una fitta serie di azioni, positive e negative, di prevalente origine artificiale. Si comprende pertanto come lo scavo per livelli abbia trovato maggiore applicazione nell'indagine di stratificazioni di prevalente origine naturale, per le quali l'asportazione di porzioni di deposito per tagli successivi può consentire di ottenere informazioni utili sul processo formativo del deposito stesso e sulla sua durata. Lo scavo stratigrafico come detto, invece, non rimuove il terreno ma lo indaga; i singoli elementi che compongono la stratificazione vengono prima individuati e quindi asportati seguendo un ordine inverso a quello della loro deposizione: lo smontaggio della stratificazione implica dunque una sua distinzione analitica, che è premessa necessaria per una ricomposizione sintetica delle sue testimonianze lette alla luce delle relazioni spaziali, temporali e culturali che legano le diverse componenti del deposito. Nella pratica dello scavo arbitrario le dimensioni del taglio da effettuarsi nel terreno, la sua forma e la sua stessa ubicazione sono dettati dalla necessità di ottenere il massimo dei risultati con il minore sforzo umano ed economico. Assume, quindi, sempre più importanza la ricostruzione cronologica degli eventi attraverso l'interpretazione del dato stratigrafico. Tale informazione risulta una datazione indiretta o relativa ma permette di dare una consequenzialità oggettiva degli eventi portati alla luce dall'archeologo forense. Il grande vantaggio dello scavo stratigrafico, infatti, oltre che dalla sua accuratezza e dall'attenzione posta al contesto, è rappresentato dalle inferenze di tipo cronologico che si possono trarre dallo studio delle unità stratigrafiche, a differenza, come visto nel capitolo precedente, dello scavo arbitrario, indiscriminato e dannoso (Fig. 4).

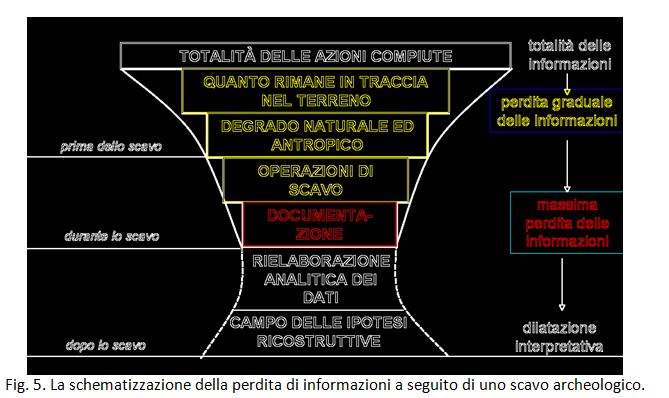

Nella datazione relativa dello scavo, gli archeologi devono seguire due principi generali conosciuti come terminus post quem e terminus ante quem. Il primo, terminus post quem, indica una data dello strato sicuramente successiva al periodo in esame. In maniera opposta, il terminus ante quem indica una data dello strato che sicuramente precede il periodo in esame. Per sottolineare l'importanza di tale datazione, è indicativo l'esempio riportato da MATTEO BORRINI nel suo volume L'Archeologia Forense del 2007. Quando era consulente della Procura della Repubblica di La Spezia furono rinvenute alcune ossa, identificate come umane, in un pianoro vicino ad un centro abitato, in associazione a materiale chiaramente moderno (cicche di sigaretta, un portachiavi, una pila degli anni 30-40); intervenendo con tecniche stratigrafiche per recuperare i corpi fu possibile notare i processi di sedimentazione e la pedogenizzazione del terreno che suggeriscono l'antichità dei resti. Inoltre l'identificazione dei microbradisismi e interventi edili novecenteschi consentirono di spiegare la comparsa in superficie delle ossa e la loro commistione con gli oggetti della metà del secolo scorso. Nello stesso contesto, se fosse stato applicato un recupero arbitrario con il concetto dei livelli predeterminati, i resti sarebbero stati attribuiti a occultamenti relativi al periodo bellico, con chiare implicazioni giudiziarie, oltre che ad un evidente errore di valutazione cronologica. Una volta delimitato l'esatto contorno della zona di interesse, l'area ad essa limitrofa cambia status: da zona di ricerca diventa una vera è propria scena del crimine. L'archeologo forense, in accordo con le forze di polizia giudiziaria, realizzerà una documentazione fotografica ed un rilievo della superficie della zona soggetta ad indagine. Queste operazioni serviranno a contestualizzare la scena d'occultamento, nonché a mettere in luce possibili vie di accesso e di uscita che il reo può avere percorso, permettendo così di rilevare eventuali tracce e di repertare evidenze attinenti al caso. La zona delle operazioni di scavo sarà recintata per una distanza di almeno 4 metri intorno alla zona d'interesse e l'accesso sarà consentito esclusivamente al personale coinvolto nelle operazioni di scavo e recupero. In questo modo si ridurrà la possibilità di inquinamento della scena ed al contempo si concederà all'archeologo lo spazio sufficiente per svolgere correttamente il suo lavoro e per mantenere il necessario livello di pulizia intorno alla sepoltura. Dopo aver compiuto queste operazioni preliminari si procederà all'asportazione del riempimento secondo le modalità e con gli strumenti sopramenzionati. Teniamo presente, infine, che ogni operazione umana è selettiva, sia volontariamente che involontariamente, per questo il momento dello scavo, ed ancor di più quello della documentazione sono le fasi di massima perdita di informazioni, per quanto esteso sia il nostro apparato di recupero dati (Fig. 5). In questo senso bisogna avere una strategia ben precisa ed una particolare cura applicativa sul campo, per poter giungere successivamente alla massima dilatazione dei dati in nostro possesso, tramite la loro rielaborazione e la formulazione di ipotesi ricostruttive, per riuscire cioè a trasformare il sedimento in storia. La provenienza ed il contesto sono estremamente importanti, senza i quali nessun elemento di prova può essere inserito correttamente nel puzzle del sito per arrivare ad una chiara e completa rappresentazione dell'atto di deposizione, degli eventi che lo circondano, e dell'identificazione delle persone coinvolte. Una volta che tutte le prove da un sito sono state recuperate e trattate secondo la corretta catena di comando, un sito in genere viene ricoperto (riempito con il terreno che è stato originariamente scavato dagli investigatori). Tuttavia, nonostante il riempimento, una cicatrice è spesso visibile nel tempo successivo nel sito di scavo nella forma di una depressione nella terra, per quanto lieve. Ciò è dovuto al fatto che non tutto il terreno e materiale rimosso viene sostituito, né è sostituito con lo stesso orientamento o compattazione che originariamente l'hanno caratterizzato.

Il futuro di una disciplina chiamata archeologia forense dipenderà dall'impegno dei suoi praticanti a mantenere alta la qualità, la competenza ed il livello professionale. In Italia purtroppo tale professionalità non è molto impiegata e gli archeologi forensi fanno fatica a dimostrare la loro importanza durante le indagini forensi. Al contrario, al di fuori dei confini italiani, l'archeologia forense non solo è disciplina tenuta in alta considerazione ma è prevista nei protocolli ufficiali di indagini giudiziari con grande vantaggio per il buon esito delle investigazioni. Per questo motivo si dovrebbe discutere le possibilità di un maggior impiego degli archeologi forensi in Italia, mediante una formazione capillare e professionale e l'utilizzo di organi internazionali che agiscano come guida e coordinamento nelle investigazioni internazionali. In Italia, una soluzione potrebbe essere possibile combinando questi suggerimenti in un'unica direzione che porta a stilare un vademecum, come riportato in tabella.

BARKER P., 1981. Tecniche dello scavo archeologico, Longanesi. BARONE P.M., 2012. Archaeology, Geophysics and Forensic: United We Stand, Divided We Fall. Proceedings of 31st Conference of the National Group of Solid Earth Geophysics (GNGTS 2012), Potenza 20-22 November. ISBN 978-88-902101-3-6 BARONE P.M., DI MAGGIO R.M., 2016. L'approccio alla scena del crimine tramite la geofisica forense ed i cani da cadavere, Il Penalista, Giuffré Editore. ISSN 2464-9635 BARONE P.M., DI MAGGIO R., FERRARA C., 2015a. Forensic Geo-Archaeology in Italy: Materials for a Standardisation. International Journal of Archaeology. Special Issue: Archaeological Sciences, 3, 1-1, pp. 45-56. DOI: 10.11648/j.ija.s.2015030101.16 BARONE P.M., DI MAGGIO R., FERRARA C., 2015b. Not necessarily buried bodies: forensic GPR investigations from criminal to civil justice, in Proceedings of the 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR), IEEE, Florence 2015, pp. 1-4. DOI: 10.1109/IWAGPR.2015.7292681 BARONE P.M., DI MAGGIO R.M., FERRARA C., 2016. Forensic Geoscience during CS Investigations and Courtroom Trials without a Murder, Journal of Forensic Science & Criminology, 4 (3), Annex Publishers. ISSN: 2348-9804 BINTLIFF J., 2004. A Companion to Archaeology, Wiley-Blackwell. BORRINI M., 2007. Archeologia Forense. Metodo e tecniche per il recupero dei resti umani: compendio per l'investigazione scientifica, Lo Scarabeo. CARANDINI A., 1991. Storie dalla Terra. Manuale di scavo archeologico, Einaudi. CONNOR M.A., 2007. Forensic Methods: excavation for the archaeologist and investigator, AltaMira Press. CRIST T.A., 2001. Bad to the Bone?: Historical Archaeologists in the Practice of Forensic Science, Historical Archaeology, 35(1). DI MAGGIO R.M., BARONE P.M., PETTINELLI E., MATTEI E., LAURO S.E., BANCHELLI A., 2013.Geologia forense. Introduzione alle geoscienze applicate alle indagini giudiziarie, Palermo, 2013, pp. 320 GOULD R.A., 2007. Disaster Archaeology, University of Utah Press. GROEN W.J.M., MARQUEZ-GRANT N., JANAWAY R., 2015. Forensic Archaeology: A Global Perspective, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-118-74598-4 GUALDI E., RUSSO P., 2012. La scena del crimine: Ricerca e recupero dei resti umani, Libreria Universitaria Edizioni. Harris E.C., Brown III M.R., Brown G.J., 1993. Practices of Archaeological Stratigraphy, Academic Press. HAGLUND W.D., 2001 Archaeology and Forensic Death Investigations, Historical Archaeology 35(1). HAGLUND W.D., SORG M.D., 1997. Forensic Taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains, CRC Press. HUNTER J., COX M., 2006. Forensic Archaeology: Advances in theory and practice, Routledge. OBLEDO M.N., 2009. Forensic Archaeology in Criminal and Civil Cases, Forensic Magazine. RENFREW C., BAHN P., 2006. Archeologia. Teoria, metodi, pratica, Milano. SCOTT D.D., CONNOR M., 2001. The Role and Future of Archaeology in Forensic Science, Historical Archaeology 35(1). SCOTT D.D., CONNOR M., MICHAEL R.L., 2001. Archaeologists as forensic investigators: defining the role, Society for Historical Archaeology. WARNASCH S.C., 2016. Forensic Archaeological Recovery of a Large-Scale Mass Disaster Scene: Lessons Learned from Two Complex Recovery Operations at the World Trade Center Site, Journal of Forensic Sciences, 61 (3), pagg. 584-593. DOI: 10.1111/1556-4029.13025 Affiliation

Pier Matteo Barone, Adjunct Professor – The American University of Rome, e Geoscienze Forensi Italia Rosa Maria Di Maggio, Geologo forense – Geoscienze Forensi Italia, Team Geo Forense Potrebbe interessarti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||